Les artistes de beatbox, cette espèce étrange qui a une fanfare coincé au fond de la gorge. De la batterie, un saxophone, une basse électronique ou encore une sirène, ils et elles produisent un nombre impressionnant des sons avec leur langue, leur lèvres leur larynx. Leur pratique de la musique impressionne autant qu’elle questionne. Ces artistes vont-ils remplacer les systèmes de synthèse musicaux ?

Tout jeune masterant en phonétique, le Human Beatbox était une technique qui m’obsédait, régulièrement, je demandais à mes enseignant-es « Mais comment ce personnes s’y prennent pour produire autant de sons ? ». Généralement soit on me répondait pas ou on me disait qu’on ne savait pas trop. Mon directeur de mémoire m’a donc dit de travailler sur cette technique vocale atypique pour répondre à mes questions. J’ai donc changé de sujet de recherche en master 2 et j’ai fait une thèse sur ce sujet passionnant.

C’est quoi le beatbox ?

Le beatbox ou human beatbox, c’est un style musical. Les musiciens utilisent leur conduit vocal pour produire des sons musicaux, c’est-à-dire, des sons dénués de sens. Ce n’est pas l’unique technique qui utilise le conduit vocal à des fins musicales. On pense à la chanteuse de Jazz Ella Fitzgerald, parfois qualifiée d’ « Acrobate du scat », c’est-à-dire l’art de chanter des onomatopées à la place des paroles. Mais faire de la musique avec sa bouche et son corps, c’est-à-dire sans nécessairement d’instrument ni de chant, n’est pas propre à nos sociétés modernes et occidentales. Bien d’autres exemples dans le monde entier montrent que le beatbox n’est pas un cas exceptionnel1.

Le terme beatbox vient des boîtes à rythme électroniques de la culture Hip-Hop des années 70. Ces boîtes à rythme électroniques étaient chères et parfois saisies par la police lors d’évènements et de concerts. Dans le Brooklyn (New York) des années 80, des boîtes à rythme humaines sont apparues comme une alternative moins coûteuse aux machines. C’est ainsi qu’ont émergé les premiers beatboxeurs. À l’époque, les beatboxeurs accompagnaient les MC (« ème-si »), c’est-à-dire les Maîtres de Cérémonie, les rappeurs qui animaient ces évènements. Il s’agit des beatboxeurs de la old school (« vielle école »).

Fat Boys – The Human Beatbox

Les années 90 et 2000 marquent un tournant pour le beatbox. Dans les années 90, on assiste à la seconde vague de la « Old School » : la technique devient de plus en plus populaire pour elle-même et gagne en autonomie. Les boîtes à rythme humaines n’ont pas forcément qu’un rôle d’accompagnement. La culture « underground » du beatbox se développe et on voit apparaître les premières battle (match de beatbox seul ou en équipe) ainsi que les premières JAM.

Rahzel – If Your Mother Only Knew

En 1999 avec son album Make the Music 2000, Rahzel (aka « god father of noyze »), donne encore un nouveau tournant au beatbox : la new school. Il a introduit des techniques comme le scratching (imitation des DJ qui font tourner les vinyles sur le platine pour distordre le son) ou encore la superposition du chant et du beatbox dans son tube If Your Mother Only Knew. En 2005 a lieu le premier championnat du monde et en 2006 le premier championnat Français. Aujourd’hui, les jeunes beatboxeurs et les jeunes beatboxeuses innovent toujours plus et ne font pas vraiment partie de la « New School ». Le temps nous dira de quelle vague font partie ces jeunes talents.

TRUNG BAO | VENOM | Grand Beatbox Battle 2019 WILDCARD

Mais comment ça marche ?

Mais comment ça marche vous dites vous ? Ça marche exactement comme quand on parle mais dans le détail, c’est un peu plus compliqué. Quand on parle, il y a 4 composantes qui permettent de transformer l’air des poumons en son : 1) le souffle expiratoire, 2) la vibration des cordes vocales (plis vocaux) quand l’air passe dans le larynx (phonation ou voix), 3) l’articulation, c’est-à-dire les mouvements de la langue, des lèvres et du voile du palais qui permettent de modeler le flux d’air en son et 4) la résonance de l’air dans la bouche et dans le nez, c’est-à-dire le bruit qu’il fait après la phonation (voix) et l’articulation.

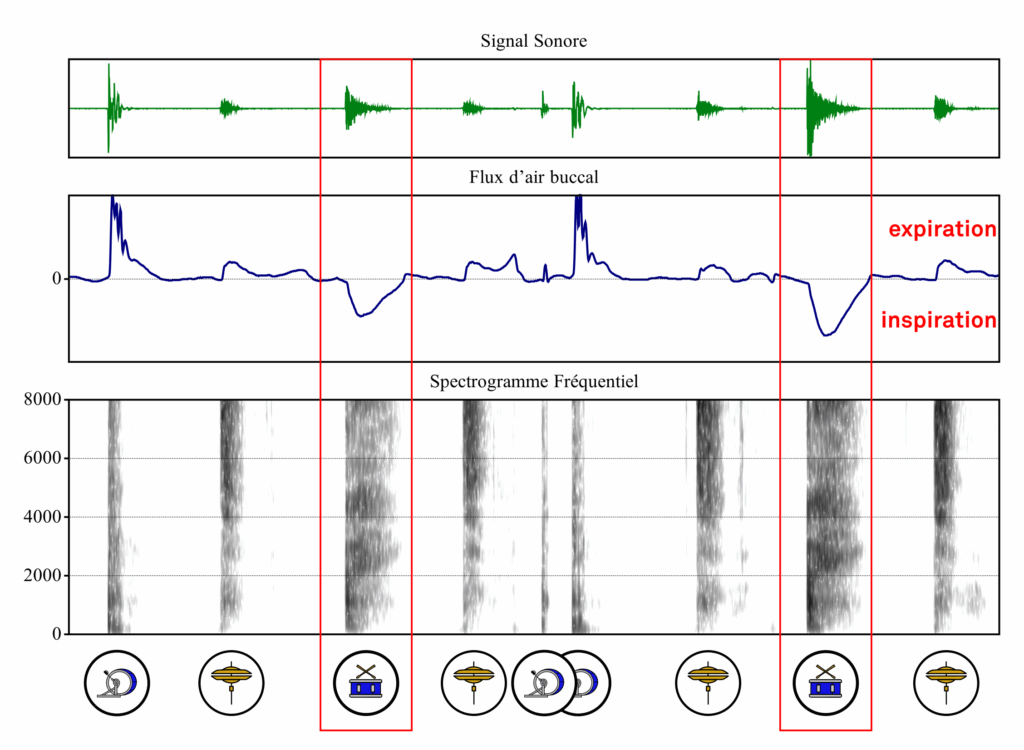

Le beatboxeur ou la beatboxeuse fait à peu près pareil à quelques détails près. Lors des fameuses battle de beatbox, on a 1 minute 30 pour donner le maximum et gagner2. Dans cette minute et demi, il faut respirer et donc éviter de stopper net la musique pour reprendre son souffle. Contrairement à ce que l’on fait quand on parle, c’est-à-dire inspirer un bon coup puis parler sur l’expiration, les artistes intègrent l’inspiration dans leur musique. Iels peuvent soit produire des sons sur l’inspiration ou utiliser la technique du humming.

Séquence beatboxée : signal sonore, flux d’air buccal et spectrogramme fréquentiel. La caisse claire est inspirée.

Le humming consiste à séparer sa bouche en 2 partie en collant l’arrière de la langue sur l’arrière du palais mou (le dos de la langue sur le velum là où le palais devient mou). En faisant ça on peut utiliser les lèvres et la pointe de la langue pour faire des sons et la gorge (le pharynx et le larynx) pour respirer ou bien produire de la voix. Lorsqu’on produit de la voix en humming en même qu’on beatboxe, ça donne un impression de polyphonie instrumentale.

Extrait sonore de Humming avec de la voix

Le humming c’est pas forcément chanter en beatboxant. Pour chanter en beatboxant, il y a des compromis à faire pour que les paroles correspondent aux instruments que l’on produit avec notre appareil phonatoire. En plus, comme illustré dans la vidéo de Razhel plus haut, on ne chante pas vraiment en même temps qu’on beatboxe. En fait, on entrecoupe le chant avec des sons de beatbox. C’est ça qui donne l’impression de la simultanéité du chant et du beatbox.

On pourrait comparer la parole et le beatbox à la marche et à la gymnastique. Imaginons que vous devez vous rendre à la bourse du travail de Paris pour une réunion syndicale. Vous sortez de la bouche de métro puis vous mettez un pied devant l’autre. Peut-être sautez-vous pour éviter une flaque ou vous faites un pas en arrière pour éviter la trottinette qui passe sur le trottoir à vive allure. Bref, marcher et parler ça à l’air très facile et naturel une fois qu’on a appris comment faire. Simone Biles, gymnaste médaillée olympique, se rend à la même réunion que vous ! Peut-être qu’au lieu de marcher elle sautillera, fera des pas chassés, des roues et des rondade avant de finir sur le pas de la bourse du travail en grand écart. On peut donc voir les artistes de beatbox comme des gymnastes vocaux qui ferait des rondades linguales et des grands-écarts labiaux.

Qu’est-ce que ça apporte à la recherche en phonétique ?

À quoi ça sert tout ça ? On peut se demander en quoi ça fait avancer le schmilblick. En fait ça fait avancer la recherche fondamentale (les connaissances scientifiques pour elles-mêmes) mais aussi la recherche appliquée. Pourquoi trouve-t-on des sons à la fois dans les langues et dans le beatbox et pourquoi trouve-t-on certains sons seulement dans le beatbox ? Pour la recherche appliquée, on peut se demander si l’utilisation du beatbox pourrait aider à la rééducation orthophonique.

Les langues et le beatbox sont deux systèmes de communication différents. Les langues sont des systèmes linguistiques qui permettent de communiquer des informations sémantiques. C’est-à-dire produire des sons qui font sens. Ainsi, je peux vous expliquer avec des mots ce qu’est le beatbox et comment ça fonctionne. Je peux aussi parler du monde qui m’entoure, de ce que j’ai fait hier, aujourd’hui et de ce que je ferai demain (la grasse matinée). La musique, en revanche, n’a pas de composante sémantique. Quand je parle de musique, je ne parle pas seulement du chant. Le chant a un contenu sémantique au travers des paroles. Je pourrais vous chanter ce que j’ai fait hier et aujourd’hui et ce que je ferai demain mais je ne pourrais pas le faire en jouant de la trompette. Il faut distinguer la dimension sémantique du langage (les sons qui font sens) du pouvoir évocateur que pourrait susciter une musique purement instrumentale (une émotion, un souvenir par exemple).

Les sons des langues du monde sont le fruit d’une évolution de plusieurs milliers d’années. Pour parler et se faire comprendre, il faut trouver un équilibre entre les sons et le sens. Si chaque son (par ex. « p », « t » ou « k ») avait par exemple un sens propre, on aurait besoin de plusieurs milliers de sons pour exprimer tous les mots du dictionnaire. Ce serait pas vraiment efficace et il faudrait apprendre tout un tas de sons pour exprimer des mots qu’on utilise parfois très peu voir jamais. Les langues utilisent donc un nombre restreint de sons (32 pour un français de Paris ou 141 sons pour le peuple San parlant Taa3). En combinant quelques sons en syllabes puis en mots, on équilibre considérablement le rapport entre le son et le sens. Avec un petit nombre de sons on peut donc dire beaucoup de choses.

Les beatboxeurs et les beatboxeuses sont pas dans ce cas car iels ne sont pas à la recherche de cet équilibre dans la communication. On ne beatboxe pas pour se faire comprendre, pour parler du monde, du passé, du présent ou du futur. La dimension sémantique laisse sa place à la dimension esthétique. C’est par celle-là que les artistes vont chercher à innover en mobilisant de façon tout à fait atypique les articulateurs de leur appareil phonatoire (la langue, les lèvres etc.). C’est donc la recherche de créativité qui poussent ces artistes à explorer les possibilités vocales et à exploiter au maximum les capacités de l’appareil phonatoire humain.

Parler comme on beatboxerait deviendrait aussi fatigant que faire de la gymnastique au lieu de marcher, bonjour les courbatures ! Toutefois, il y a des sons présents à la fois dans le beatbox et dans les langues ce qui suggère que certaines caractéristiques phonétiques des sons font d’eux d’excellents candidats pour les langues du monde. Reste à savoir quelle sont ces caractéristiques et qu’est-ce qui fait de celle-ci un idéal pour les langues.

En étudiant cette gymnastique vocale du beatbox, on en apprend beaucoup sur la plasticité de l’appareil phonatoire. À tel point que ça a éveillé la curiosité des spécialistes de la santé vocale, à savoir les orthophonistes, les phoniatres et ORL. Est-ce que le beatbox peut aider à la rééducation orthophonique ? Au niveau musculaire, on pourrait penser que des exercices de beatbox pourrait aider les patients à remuscler leurs articulateurs suite à des opérations chirurgicales de la langue par exemple. Ou bien encore à faire travailler les plis vocaux (cordes vocales) chez des patients dysphoniques, c’est-à-dire qui parlent avec une voix enrouée. Enfin, on peut aussi se demander comment cette gymnastique vocale se traduit d’un point de vue neurologique. Est-ce que la surexploitation musculaire de la langue, des lèvres et du larynx donne lieu à une suractivation de certaines zones cérébrales ? Si oui, est-ce que le beatbox pourrait permettre de compenser la perte de capacités musculaires liée à des maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson par exemple ? Tant de questions et si peu de recherches sur un sujet novateur et vaste qui pourrait bien faire avancer les connaissances scientifiques ainsi qu’améliorer la qualité de vie de certains patients.

Sources et notes

Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Beatboxing

History of beatboxing (anglais)

- Part 1 : https://web.archive.org/web/20241111014412/https://www.humanbeatbox.com/articles/history-of-beatboxing-part-1/

- Part 2 : https://web.archive.org/web/20181218193400/https://www.humanbeatbox.com/articles/history-of-beatboxing-part-2/

- Part 3 : https://web.archive.org/web/20250125135037/https://www.humanbeatbox.com/articles/history-of-beatboxing-part-3/

Dehais-Underdown, A. (2023). Étude phonétique de la production du Human Beatbox : Approche articulatoire, aérodynamique et acoustique [Doctoral Dissertation]. Université Sorbonne Nouvelle.

Martino, R. (2009). Le Human Beatbox et ses participants [Master’s Thesis]. Université Pierre-Mendès-France.

Paroni, A. (2022). Human Beatboxing : pushing the boundaries of human voice production [Doctoral Dissertation, Université Grenoble Alpes]. https://doi.org/10/document

- cf Wikipedia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Beatboxing

History of beatboxing part 1 : https://web.archive.org/web/20241111014412/https://www.humanbeatbox.com/articles/history-of-beatboxing-part-1/ ↩︎ - En fait il y 3 minutes. Chaque artiste beatboxe 1’30 en continue puis l’adversaire reprend pendant 1’30 puis on recommence une 2è fois (2 x 1’30) ↩︎

- Peuple San : https://fr.wikipedia.org/wiki/San_(peuple) ↩︎

Laisser un commentaire

Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.